[최선웅의 고지도 이야기 | 황여전람도] ‘학문적 혁명’으로 일컬어지는 중국 최초의 과학적 지도

- 입력 2016.05.31 13:09

예수회 선교사들이 서양 근대의 지도제작법에 따라 제작

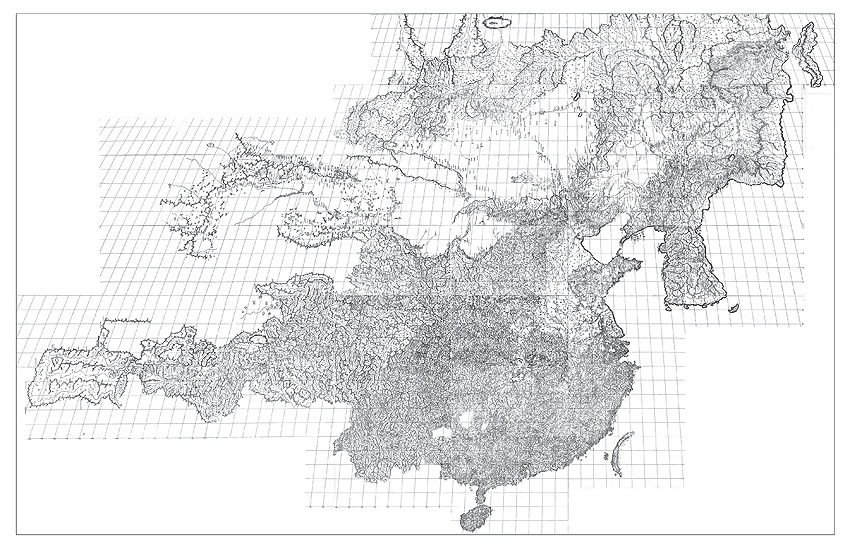

황여전람도(皇輿全覽圖)는 18세기 초 청나라 강희제(康熙帝)의 명에 따라 중국에 들어온 예수회(Society of Jesus) 선교사들이 서양 근대의 지도제작법에 따라 제작한 중국 전역의 지도이다. 1661년 여덟 살의 나이로 제4대 황제에 등극한 강희제는 어릴 때부터 선교사 페르비스트(F. Verbiest)에게 수학과 천문학 등을 배우면서 서양의 새로운 지식과 과학기술에 관심이 많았고, 특히 서양의 역산(曆算)이 중국 전통의 역산보다 앞섰음을 깨달았다.

1689년 청나라와 러시아 사이에 국경 확정을 위한 네르친스크 조약 체결 때 통역을 맡았던 선교사 제르비용(J. F. Gerbillon)이 서양에서 제작한 아시아 지도를 펴놓고 러시아 사절단의 경로를 설명하자 강희제는 중국이 소략하게 그려진 것에 불편한 심기를 드러냈다고 한다. 또 선교사 파러낸(D. Perrenin)이 중국 각 성(省)의 지도가 실제와 맞지 않는다고 보고하자 강희제는 서양식에 따라 전 국토의 지도제작을 결심하게 된다.

이를 위해 강희제는 선교사 부베(J. Bouvet)에게 측량과 지도제작에 능한 선교사를 더 데려 올 것을 명했다. 1697년 프랑스로 돌아간 부베는 국왕 루이 14세의 허락으로 레지(J. B. Règis) 등 선교사 10명과 프랑스과학원의 측량 기구를 지원받게 되었다. 강희제는 지도제작을 전담하는 황여전람관(皇輿全覽館)을 설치하고 1708년 7월부터 만리장성 일대를 대상으로 측량에 들어갔다. 측량은 인력 제한에 따라 일개 지방씩 시행하는 방식으로 진행되었고, 측량이 완료되면 원도와 자료는 지역을 총괄하는 순무(巡撫)를 통해 중앙으로 전달했고 중앙에서는 선교사 자르투(P. Jartoux)가 취합해 지도제작을 진행했다.

지도제작의 기준점은 중국 본토와 변경 각 지역에 대한 630여 지점의 경위도를 천문측량과 북극출지고(北極出地高)에 의해 측정하고 도법(圖法)은 사다리꼴 도법(Trapezoidal projection)의 일종인 상송도법(Sanson projection)을 채택했다. 이에 따라 경선은 북경을 기준으로 동서 각 1° 간격으로 전개되었는데, 중앙 경선만 직선이고 나머지 경선은 정현곡선(正弦曲線, sine curve)으로 중앙 경선에서 멀어질수록 왜곡이 커지게 된다. 북경을 지나는 위선은 위도 40° 선으로 모든 위선은 중앙 경선과 직교하는 등간격의 평행선이다.

이렇게 제작된 중국 각 성의 지도는 1717년에 완성되었으나 이를 접합한 전국지도는 이듬해인 1718년에 완성되자 강희제는 ‘황여전람도’라고 명명했다. 황여전람도에 담긴 지역의 범위는 당시 청나라의 관할구역과 변방지역으로 북쪽은 북위 55° 지점인 몽골과 바이칼 호까지, 남쪽은 북위 20° 지점인 하이난 섬(海南島)까지 포함되고 동쪽은 북경 동 31° 지점인 사할린 섬까지, 서쪽은 북경 서 45° 지점인 티베트까지 포함되는 광활한 지역이다. 여기에 조선은 포함되었으나 일본은 빠져 있고, 지도상 공백 부분은 측량대의 진입이 불가능해 실측을 못 한 지역이다.

당시 조선은 강희제의 명에 따라 측량대 진입을 막았으나, 1713년 오라총관(烏喇摠管) 목극등(穆克登) 일행을 조선에 보내 사력(司曆) 하국주(何國柱)로 하여금 한양의 위도를 측정하고 조선의 지도를 가져오게 했다. 당시 조선에는 동국전도와 같은 상세한 지도가 있었으나, 조정에서는 상세하지 않고 결코 소략하지도 않은 불상불략(不祥不略)한 지도를 내주었다. 황여전람도에 포함된 조선의 형태는 가져간 조선 지도를 한양의 위도와 맞추고 북쪽은 압록강과 두만강 변경의 측량 결과에 따라 편집한 까닭에 눌리지 않은 모습이 되었다.

황여전람도의 성과에 대해서는 독일의 중국학자 발터 푹스(Walter Fuchs)의 분류에 따르면 최초의 목판본은 1711년부터 1717년까지 제작되고 티베트 전체와 몽골 서쪽 부분이 포함되지 않은 28폭의 분도(分圖)로 지명은 한자로 표기되었다. 두 번째 판본은 1719년 이탈리아 선교사 마테오 리파(Matteo Ripa)가 완성한 41폭의 동판 본으로 위도 5°마다 1배(排)로 나누어 총 8배로 구성되고 지명은 만리장성 안쪽은 한자, 바깥쪽은 만주어로 표기되었다. 세 번째 판본은 1721년에 완성된 목판본으로 총 32도엽으로 이뤄진 분도로 매 도폭마다 지도명이 있고 지명은 한자로 표기되었다.

황여전람도의 판본은 선교사 레지에 의해 은밀하게 프랑스에 전해지고 그 지도는 뒤 알드(J. B. Du Halde) 신부에 의해 국왕 루이 15세에게 바쳐졌다.

황여전람도를 저본으로 동아시아에 관한 여러 지도 제작

당시 프랑스 왕실의 수석 지리학자이며 지도제작자였던 당빌(J. B. B. D'Anville)은 황여전람도를 저본으로 1720년경부터 조선왕국도를 비롯해 1729년 중국전도, 1723년 중국령 달단(韃靻, Tatars)지도, 1733년 티베트 전도, 1734년 중국·달단·티베트 지도 등 동아시아에 관한 여러 종류의 지도를 제작했다.

선교사들로부터 보내온 보고서 등 자료는 뒤 알드 신부가 정리해 1735년 파리에서 <중국통사(Description de la Chine)>를 출판했는데, 이 책은 4권에 이르는 방대한 분량으로 여기에는 당빌이 제작한 지도 43장이 수록되었다. 당시 뒤 알드 판본은 인기가 좋아 1736년 네덜란드 헤이그에서 재발행되었고 1738년에는 영어 번역본, 1747에는 독일어 번역본, 1774년 러시아 번역본이 잇따라 발행되었다.

뒤 알드의 책과는 별도로 당빌은 모든 지도 원도를 정리해 1737년 네덜란드 헤이그에서 <신중국지도첩(Nouvel Atlas de la Chine)>이란 이름으로 지도첩을 발간했다. 이 지도첩에는 중국을 비롯한 주변 지역의 지도 42장이 들어 있고, 이 중 31번째 지도가 조선왕국도(Royaume de Coree)인데, 오른쪽 제목 장식에는 중국풍의 옷을 입은 사람이 인삼처럼 보이는 죽은 담비를 들고 있는 삽화가 그려져 있다. 이후 지도첩은 영어로도 번역되어 전 유럽으로 확산되었고, 100년 가까이 중국과 조선 지도의 모본이 되었다.

중국 근대지도의 발달과정에서 18세기 초 측량에 의해 제작된 황여전람도는 전통적 지도제작방법에서 과학적 방법으로 이전되는 이른바 학문적 혁명이라 할 수 있는 대작이었다. 그러나 황여전람도 제작에 참여했던 예수회 선교사들은 측지·측량에 관한 이론과 기술을 중국에 전수하지 않았고 지도 또한 황실에 비장되고 말아 중국은 물론 조선에까지 서양의 과학적 지도제작방법은 전파되지 않았다.

필자 한국지도학회 부회장, 한국지도제작연구소 대표, 한국산악회 자문위원

저작권자 © 월간산 무단전재 및 재배포 금지

'식민사관.동북공정 실체 > 일본조작.중국암묵' 카테고리의 다른 글

| 일본이 저지른 지리.지도 조작 (0) | 2025.03.07 |

|---|---|

| 일본 육군참모부, 무식하게도 란하.황하.요하를 변조.위작하다 (1) | 2025.02.22 |

| 1911 년 멸망한 청국 시기의 요하는? (1) | 2025.01.29 |

| <구당서><통전>의 평주.영주 리 수 조작 (0) | 2025.01.10 |

| 섬나라 일국이 조선.청국의 국경 지리를 조작한 수법 (0) | 2024.08.19 |