2025. 4 월 고침

2) 산해관

산해관은 진시황 시기 태자 부소와 장군 몽염이 전국시대 조.연국이 쌓은 장성을 수축하여 동쪽 끝인 수.당 시기의 임유관에서 명 시기 서달이 동쪽으로 60 리를 더 쌓고 설치한 관문이다. 아래는 인평대군이 산해관에 도착하여 하루를 쉰 11 월 9 일 일기다.

9일(계축)

아침에 눈이 내리고 저녁때는 갰다. 머물렀다. 시초를 바쳐 왔다. 찰원(察院)에서 베풀어지는 연례(宴禮)에 갔다. 부사는 좌재(坐齋 제사 전날부터 재계하는 것)로 참석치 못하고 내가 서장관ㆍ중사 이하 사람들을 거느리고 연회에 갔는데, 연회를 주관하는 관원은 바로 호행 광록소경(護行光祿少卿)이었다. 연회는 관례이나 관 안 두 군데서 전별연을 베푸는 것은 비록 상신(相臣)의 사행(使行)이라도 하지 않는다고 했다. 연회를 마치고 객점으로 돌아갔다. 잠깐 휴식을 취하고서 망해정(望海亭)을 찾아갔다. 서장관을 비롯해서 두 중사 및 그 밖의 몇몇 원역(員役)이 따라갔다. 자진(子珍)만 함께 가지 못해서 섭섭했다. 서라성(西羅城) 남쪽의 무너진 곳으로 해서 나가서 두 군데 성(城)을 거쳤는데, 모두 장성(長城)에 의지해서 쌓았으며, 두 성 안팎에는 인가가 드물었다. 제2성(城)의 서쪽이 바로 망해루이다. 누각 밑에 비석 둘이 있어 한가운데서 남쪽을 향하고 섰는데, 모두 불상(佛像)을 새겼다. 동쪽에 비석 하나가 있는데, ‘지성루(知聖樓)’라 새겼고, 서쪽에 비석 셋이 있는데, 그 하나는 바로 ‘징해루기(澂海樓記)’며, 나머지 둘은 제영(題詠 시(詩)를 쓴 것)인데 초서로 쓴 것이 미끈하고 아름다웠다. 누(樓) 위의 현판에는 ‘근일(近日)’이라 썼고, 누 밑에는 ‘지성(知聖)’이라 썼는데, ‘근일’이니 ‘징해(澂海)’니 ‘망해(望海)’니 하는 것은 모두 누의 이름이다. 화루(畫樓 단청한 누각)의 위ㆍ아래의 분벽(粉壁)에다 시를 써 놓은 것이 몹시 많으나, 모두 운(韻)만 있고 율(律)이 없으니, 명 나라 말년의 문재(文才)를 짐작할 수 있다. 뜰 아래 동쪽과 서쪽에 모두 비석이 있으니, 동쪽의 것은 ‘일작지다(一勺之多)’라 썼고, 서쪽의 것은 ‘한해기관루(瀚海奇觀樓)’라고 썼다. 이는 장성이 끝나는 곳으로 바다를 방비하는 적루(敵樓)인 것이다. 남쪽은 발해(渤澥)에 임하여 은빛 물결이 하늘에 닿았고 북쪽은 장성을 바라보아 분첩(粉堞)이 구름에 연했으니, 기상이 웅장하고 시야가 호탕하다. 고금에 몇 사람이 이 같은 광경을 볼 수 있었던가. 이미 승지(勝地)에 이르렀으니, 한 번 누 위에 올라가서 멀리 바라보려 했으나, 층루(層樓)가 반이나 썩어서 높은 난간이 거의 무너졌다. 이리하여 뜻을 이루지 못했다. 거년에 올라가서 바라본 것이 이미 옛일이 되었다. 부질없이 수선할 인물이 없음을 탄식할 뿐이다.

관문(關門)에서 바다를 연결시킨 것은 조룡(祖龍)의 공이 아니라, 바로 서달(徐達)이 창조한 것이다. 누 밖의 호탕한 물결은 원래 발해가 아니고, 구하(九河)가 둘러빠진 곳이다. 바닷가에는 물이 얕은 곳이 많고, 누 서쪽에는 바다 속에 용도(甬道)를 쌓아 호인의 잠범(潛犯)을 방지하고 있다. 화루(畫樓)에서부터 용도에 이르기까지 거리가 약 200보 된다. 누의 바닥은 높고 성의 바닥은 낮아서 그 중간에 돌사다리 세 층을 두어서 위로 통하는데, 세 층이 높이가 모두 4, 5장(丈)이나 된다. 첫째 사다리를 걸어 내려가면 포각(砲閣)이 있고, 비석 하나를 세워 ‘천개해구(天開海丘)’라 새겼으며, 제2ㆍ제3의 사다리를 내려가야 비로소 용도에 이른다. 성가퀴에 의지해서 내려다보니 바다 빛이 검푸르러서 깊이가 끝이 없는 것만 같았다. 거센 물결이 거슬려 부딪쳐 성가퀴에는 얼음이 깔렸고, 동쪽 주변의 반 가량은 물결에 부딪쳐 이미 무너져 가고 있었다. 자세히 그 제도를 살펴보니, 바다 속에 돌을 집어넣고 그것을 토대로 성을 쌓았는데, 벽돌이나 흙을 쓰지 않고 돌과 석회를 써서 견아상제(犬牙相制 개의 위아래 이빨이 서로 어긋맞음과 같은 것)로 축조(築造)하였으니, 수선을 하려면 할 수 있을 텐데 어찌 무너지기에 이르렀단 말인가. 이제 이미 고치지 아니해서 장차 터조차 없게 될 것이니, 부질없이 탄식만 나올 뿐이다. 홀로 거닐면서 길게 휘파람 불었다. 마음속으로 가만히 흥망성쇠를 생각해 보았다. 명 나라 말년에 국정이 어지러워져서 인화(人和)를 못하였기 때문에 이 같은 천참(天塹)도 쓸모 없는 존재로 되고 말았다. 맹자의 ‘지리(地利)가 인화(人和)만 같지 못하다.’라는 말이야말로 실로 약석(藥石)과 같은 교훈이다.

중원(中原)에는 이와 같은 성지(城池)가 있으면서도 오히려 오랑캐를 막지 못했는데, 하물며 우리나라가 한 조각 탄환만 한 땅을 가지고 오랑캐의 기병을 물리치는 것이 어찌 어려운 일이 아니었으랴. 잠시 후에 누 아래로 내려와서 술잔을 들고 멀리 바라보니 바다와 하늘은 한 빛으로 물들었는데 거기서 나타나는 경상(景象)도 가지가지이다. 시인(詩人)의 서정을 이루 다 표현할 수 없다. 봉래(蓬萊)의 섬이 아득하여 속세의 굴레를 아직 벗지 못하고 있다. 한사(漢槎 한(漢) 나라 사신의 배)는 자취를 감추고 진동(秦童 진시황(秦始皇)이 삼신산(三神山)으로 불사약(不死藥)을 구하러 보낸 동남 동녀를 말함)은 돌아오지 않으니, 누구에게 물어볼 것인가. 부질없이 혼자서 길게 탄식할 뿐이다. 산관(山關)의 남문(南門)으로 해서 들어와 십자가(十字街)를 지났다. 종루(鐘樓) 위에는 ‘문창각(文昌閣)’이라고 씌어져 있었다. 서문(西門)을 찾아서 나왔다. 객점에 돌아와서 몸을 쉬니 해가 저물려 했다. 이날 약 18리를 왕반(徃返)했다.

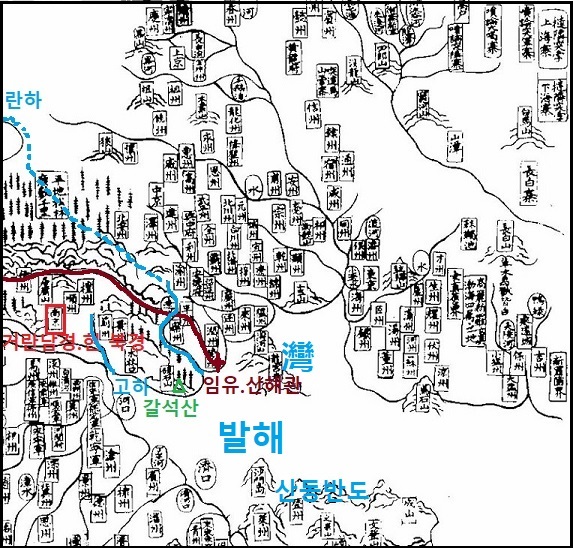

중국 정사 <명사><청사고> 지리지 기록에는 구하라는 물길은 없다. 수 개의 강을 통칭한 것으로 보는 것이 합리적일 것이고 둘러빠졌다는 것도 둥그렇게 넓게 펼쳐진 곳으로 수 개의 물길이 흘러내리는 모습을 말한 것 같다. 이곳은 강폭이 무척 넓었는지 바다로 기록되었으나 정확하게는 남쪽의 발해로 흘러들기 직전의 만灣이라 보는 것이 상식.합리적일 것이다. 이러한 모습이 묘사된 고지도가 아래 <지리도>다.

- <지리도>

1137 년 송인 황상이 각석

위에 적색 사각 실선으로 표시한 곳을 확대한 것이 아래다.

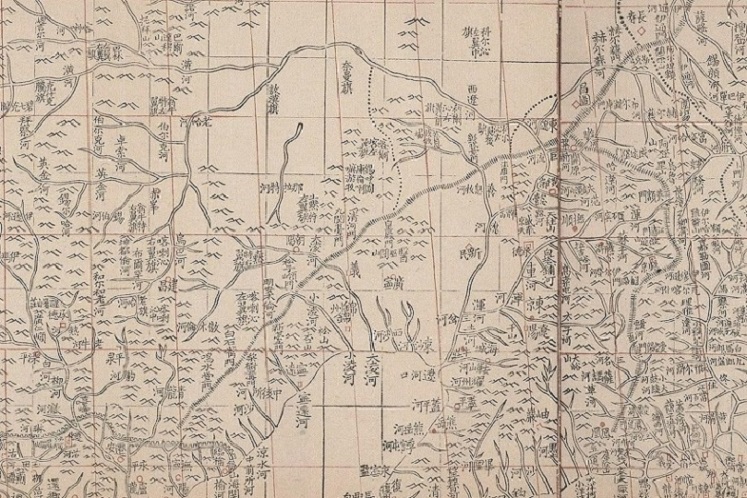

아래 고지도 역시 산해관 동쪽은 바다로 묘사되어 있기는 하지만 대군의 일기와 같이 발해가 아니라 황하가 흘러든 요하의 최하류이고 만灣일 수 밖에 없는 지형을 정확하게 묘사하고 있다.

- <왜황조일통여지전도>

1832 년 청인 이조락 등이 <황조일통여지전도>를 간행하였고 아래는 1865 년 일본에서 재간행된 <황조일통여지전도>다.

나는 왜倭가 재간행한 <황조일통여지전도>를 약하여 <왜倭황도>라 하겠다.

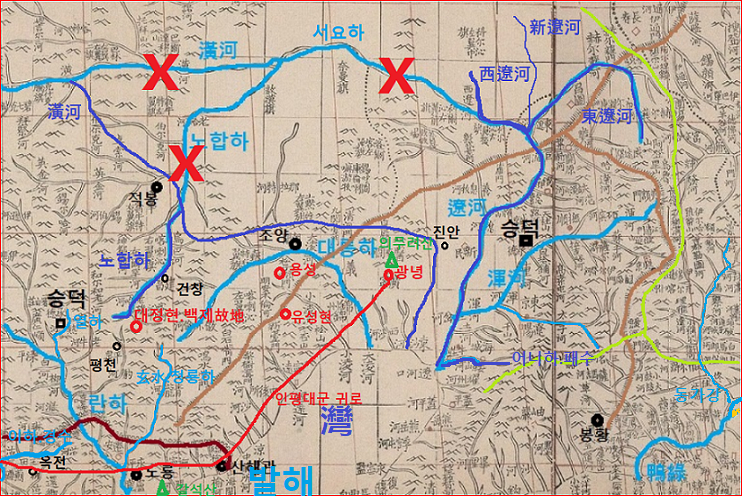

아래는 위 <왜황도>를 청국 정사 <청사고/지리지>에 기록된 황하潢河와 요하의 상류 3 지류 서요하.신요하.동요하의 경유지를 짙은 청색 실선으로 정정.추기한 것이다.

주) 적색 x 표시는 일본인 재간행자가 묘사한 황하 경유지가 사실이 아니고 변조되었다는 뜻이다.

'조선 역사 > 연행로' 카테고리의 다른 글

| [인평대군의 연경.의주 로정] 요서백제 (5) | 2025.04.05 |

|---|---|

| [인평대군의 연경.의주 로정] 구하가 둘러빠진 곳을 오르다 (0) | 2025.04.04 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 난수를 건너 산해관으로 (13) | 2025.03.30 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 드디어 연경을 나서다 (6) | 2025.03.19 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 글을 시작하며 (6) | 2025.03.18 |