2025, 3 월 고침

나. 난수를 건너 산해관으로

북경을 떠난 인평대군 일행은 8 일 째 날인 11 월 6 일 난수를 다리 위로 건너고 10 일 째인 8 일 저녁에 산해관에 이르렀고 다음날은 그간의 노고를 풀기 위해 머물렀다.

연경 0/0- 통주 55/55/1- 삼하현 80/135/2- 운류하 65/200/3.4- 옥전 70/270/5- 풍윤 80/350/6-사하역 100/450/7-

- 난수.노룡 60/510/8- 유관점 90/600/9- 산해관 80/680/10.11-

아래는 출발 이틀째인 10 월 30 일부터 산해관에 도착한 11 월 8 일까지의 일기 전문이다.

30일(갑진)

맑음. 일찍 길을 떠나 얼음 위로 로하(潞河)를 건넜다.

지난날에 본 수많은 돛단배가 자취를 감추었으니, 아마도 물이 얼기 전에 모두 돌아간 것 같다. 한낮에 하점(夏店) 점사(店舍)에 이르러서 점심을 먹고 낮잠을 잤다. 저녁에 삼하현(三河縣)에 이르러 성남 객점(城南客店)에 투숙(投宿)했다. 시초(柴草)를 공급받았다. 감기가 더욱 심해졌다. 계심랑(啓心郞)이 이일선(李一善)을 보내와서 문병했다.

이날은 아침에 50리, 저녁에 30리를 갔다.

1일(을사)

맑음. 머물렀다.

2일(병오)

맑음. 감기가 조금 나았다. 병을 무릅쓰고 길에 올랐다.3일(정미)

맑음. 새벽에 떠났다. 운류하(運流河)를 출교(秫橋)로 건넜는데, 물이 반은 얼었다. 오시에 고수점(枯樹店) 점사에 이르러 점심을 먹고 낮잠을 잤다. 저녁에 옥전현(玉田縣)에 이르러 동관리(東關里) 객점에 유숙했다. 시초(柴草)를 바쳐 왔다. 서장관이 와서 문병했다. 우리가 지나온 별산(鼈山)과 고수(枯樹) 사이는 산세가 험준하고, 산성(山城)을 많이 쌓았다고 하는데, 이것은 지난번 북쪽 오랑캐가 쳐들어왔을 때 주민들이 그 예리한 칼날을 갑자기 피했던 곳이다. 이날은 아침과 저녁에 모두 35리씩 갔다.

6일(경술)

맑음. 오늘은 동지(冬至) 명절이다. 팥을 사서 죽을 쑤어 일행 사람에게 고루 먹였다. 아침 일찍 떠났다. 야계타(野鷄坨)를 거쳐서 오시에 범가장(范家庄) 충렬사(忠烈祠)에 이르러 점심을 먹고 낮잠을 잤다. 이 사당은 오삼계(吳三桂)의 아버지가 절의(節義)로 죽은 곳인데, 그 소상(塑像)이 아직도 있었다. 여러 날 병으로 신음하고 약을 먹어도 효력이 없었는데, 이제야 다행히 완쾌되었다. 비로소 말을 달려보니 상쾌하기 비할 데 없었다. 난수(灤水)의 3류(流)를 모두 출교(秫橋)로 건넜다. 강물은 반쯤 얼었다. 저녁에 영평부(永平府)에 이르러 남관리(南關里)에 유숙했다. 자진(子珍)과 성서(聖瑞)가 와서 문병했다. 시초를 바쳐 왔다. 이날은 아침에 40리, 저녁에 20리를 갔다.

7일(신해)

맑음. 아침 일찍 떠났다.

남문(南門)으로 들어가니 적루(敵樓) 위에 ‘관해(觀海)’ 두 자가 씌어 있었다. 성(城) 안을 거쳐서 동문(東門)으로 나왔다. 오시에 배음포(背陰鋪) 냇가에 이르러 점심을 먹고 낮잠을 잤다. 호행 광록경(護行光祿卿)이 와서 뵙고 술을 바치면서 성의를 표했다.

저녁에 유관점(楡關店)에 이르러 점사(店舍)에 유숙했다. 쇄마부(刷馬夫)들이 길을 가면서 시장 상점의 떡ㆍ국수 같은 물건을 약탈한다는 말을 많이 들었다. 매양 이를 다스리려 했으나, 죄인을 찾아내지 못했다.

오후에 길 위에서 한 한인(漢人)이 꿇어앉아, 쇄마부(刷馬夫)가 엿 등을 빼앗아 먹은 일을 호소했으니, 몹시 해괴한 일이었다. 범인을 색출해서 값을 갑절로 물어주고, 중장(重杖) 80대를 쳐서 일행 사람들에게 보여 주었다. 시초를 바쳐 왔다. 초경(初更)에 그저께 보냈던 쇄마주호(刷馬主戶)가 어린 쇄마부를 찾아 싣고 돌아왔다.

이날은 아침과 저녁에 모두 45리씩을 갔다.

8일(임자)

맑음. 새벽에 떠났다.오시에 대리영(大里營) 점사(店舍)에 이르러 점심을 먹고 낮잠을 잤다. 저물녘에 산해관에 이르러 서관리(西關里) 객점에 유숙했다. 마패(麻牌)와 아역(衙譯) 차성철(車聖哲)ㆍ김응선(金應先)이 와서 뵈었다. 선래군관(先來軍官)이 출관(出關)한 날짜를 물으니, 초하룻날 관을 통과했다고 한다. 시초를 바쳐 왔다. 호행대통관(護行大通官) 이몽선(李夢先)은 성품이 매우 양순했기 때문에, 부사ㆍ서장관이 마침내 찰원(察院)으로 몰려 들어가는 것을 면했다. 이날은 아침에 45리, 저녁에 35리를 갔다.

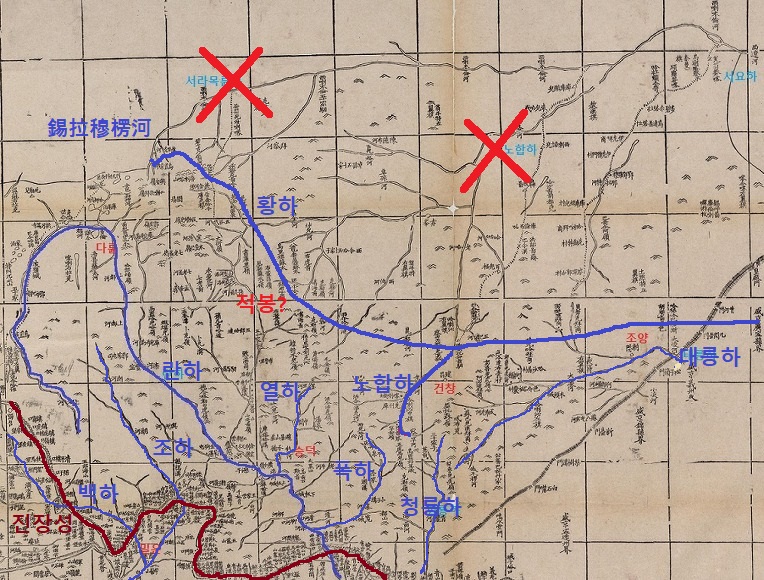

대군일행은 북경을 떠나 산해관까지 총 680 리 길에서 하루를 쉬고 9 일을 걸었으니 하루 평균 75 리 쯤 걸은 셈이다. 북경 동쪽으로 흘러내린 로하.호타하.운류하.난수를 차례로 건넜고 통현.삼하현.옥전현.영평부 남관리.유관점 등을 거쳐 산해관에 이르렀다. 현 <중국전도>에 그 로정을 표시하면 아래 적색 실선이 될 것이다.

주) <중국전도> 하북.요녕성 부분도, 2008 년 9 월 중앙지도문화사 인쇄.발행

이러한 지리는 당연히 <한서/지리지>부터 <청사고/지리지>까지의 기록과도 일치하여야 한다. 인평대군이 건넌 로하는 <한/지>에 어양군 어양현을 경유한 750 리 길이 고수沽水로, <청/지>에는 북운하北運河, 호타하는 <한/지> 우북평군 준미俊靡현을 경유한 루수壘水로, <청/지>에는 구하泃河, 운류하는 <한/지>에 우북평군 무종현을 경유한 650 리 길이 경수浭水로, <청/지>에는 이하梨河, 난수는 <한/지>에 요서군 비여현을 경유하는 난수로, <청/지>에는 란하滦河로 개칭되어 기록되어 있다. 인평대군은 란하를 옛 명칭 그대로 난수로 기록하였다.(주1)

결국 서기전 202 년부터 인평대군이 귀로에 오른 1656 년은 물론이고 현재까지도 물길과 지명은 약간의 개칭을 제외하곤 큰 차이가 없었으니 약 2200 여 년 동안 지형과 지리는 변동이 없었다고 얘기할 수 있겠다.

이제 북경.산해관 사이 지리에서 가장 큰 물길인 난수.란하에 대해 검토하겠다.

1) 난수.란하

북경에서 정동쪽으로 약 500 리 지점을 흘러내린 난수.란하가 중국사서에서 처음 언급된 것은 전국시대 편찬되었다는 <관자>다. 서기전 7 세기 춘추시대 제나라 환공과 관중이 북정하여 산융을 정벌한 후 고죽국을 공격하려고 비이계곡에 도착한 후 물길을 건넜다고 하였는데 이 물길을 전한 시기 편찬된 <설원>에 이르러서야 요수遼水라고 처음으로 밝혔다고 한다. 이후 <한서/지리지>에서는 난수濡水로 개칭되어 기록되었고 5 세기 전후 시기에 편찬된 <수경주>에서야 발원지에서부터 입해처까지의 경유지가 상세하게 설명되었다. 즉 난수는 지금의 독석 부근에서 발원하여 물음표 ? 모습과 같이 흘러 중.하류는 어양.우북평.요서 3 군을 경유하여 발해로 들어가는 물길이다. 결국 춘추시대부터 진시황까지의 요수가 전한 시기부터는 난수로 개칭된 것을 알 수 있다.

따라서 진시황은 당시의 요수 최하류 동쪽에 설치된 요동군에 있는 갈석산을 오른 것이고 전한 무제와 후한 조조는 같은 갈석산을 올랐지만 이미 그곳은 난수가 흐르는 요서군으로 재편된 곳이다. 이후 이 난수는 10 세기 초에 건국된 거란국 정사인 <요사/지리지>부터 란하滦河로 다시 한번 개칭되었고 현재까지도 위치 변동없이 흘러내린 것으로 단정하고 있다.

한편 1929 년 편찬된 청국 정사 원고인 <청사고/지리지>에는 란하의 길이가 처음으로 기록되었는데 공교롭게도 현토.요동 2 개 군을 경유하는 염난수와 같은 2100 리라고 기록되어 있다.

<청사고/지리지>

직예성 영평부

樂亭 ... 滦河自昌黎入 ... 都行二千一百裡 ...

이러한 2100 리 길이 란하를 한.중.일 3 국 역사학계는 현 <화국전도>에 표시된 지금의 란하라고 당연시한다. 또한 난수.란하 유역에 설치된 전.후한 시기의 어양.우북평.요서.요동 등 4 개 군과 그 서쪽의 상곡.광양 2 군 영역 주요 현 위치도 아래와 같았다고 주장한다.

위와 같은 추정은 당연히 <후한서/군국지> 상곡.광양.어양.우북평.요서 등의 5 개 군 주석에 설명된 낙양으로부터 동북쪽으로 각 군까지의 거리가 3200 리, 2000 리, 2000 리, 2300 리, 3300 리라는 기록에도 근거한다.

<후한서/군국지>

廣陽郡 高帝置 ...葪本燕國 刺史治(一)

(一)漢官曰 洛陽東北二千里

上谷郡 秦置 洛陽東北三千二百里

漁陽郡 秦置 洛陽東北二千里

右北平郡 秦置 洛陽東北二千三百里

遼西郡 秦置 洛陽東北三千三百里

遼東郡 秦置 洛陽東北三千六百里

또한 <수경주/난수>에 동남류하는 난수 곧 란하가 어양.우북평.요서 3 개 군을 경유한다고 설명되어 있기 때문이기도 할 것이다.

그러면 과연 <후한서/군국지> 우북평.요서 2 군 주석과 같이 우북평군 치소로 추정되는 무종현과 요서군 치소인 양락현 사이 거리가 1000 리였을까? 그런데 인평대군 일행은 옥전에서 산해관까지 410 리를 걸었다고 하였다. 혹 옥전에서 양락현 추정지까지라도 500 리를 넘을 수는 없을 것이다.

이와 같이 리 수가 부정확한 비슷한 예가 또 있다. 즉 <후/지>에 의하면 광양군 치소인 계현 곧 지금의 북경에서 서북방향에 위치한 지금의 거용관.군도산 부근의 선화부 지역이였을 상곡군 치소까지를 1200 리라 하는 것인데 청국 정사인 <청사고/지리지> 직예성 선화부 기록에는 동남쪽으로 성省 치소인 보정부까지 700 리라 기록되어 있다. 보정부는 지금의 북경에서 서남쪽으로 350 리 떨어진 곳이기 때문에 선화 부근이였을 상곡군에서 지금의 북경인 광양군까지는 350 리 남짓일 수 밖에 없는 것이다.

<청사고/지리지>

直隸省 宣化府 ... 東南距省治七百裡

懷來 ... 府東南百五十裡 ... 南有軍都山

保定府 ... 康熙八年 自眞定移巡撫於此 爲直隸省治 ... 東北距京師三百五十裡

<수경주>

濕餘水出上谷居庸關東 ... 其水歷山南逕軍都縣界 又謂之軍都關 ... 東流過軍都縣南 又東流過葪縣北 ... 又東逕昌平縣故城南

따라서 낙양에서 상곡군까지라는 3200 리를 실제 리 수라 본다면 결국 낙양에서 광양군 치소인 지금의 북경까지는 2000 리가 아니라 350 리를 차감한 2850 리 내외 쯤으로 고쳐 인식해야만 한다. 이처럼 <후한서/군국지>의 광양.어양.우북평 3 군의 2000 리대 초반의 리 수에 의문을 가질 수 밖에 없다.

약간 다른 경유이겠지만 비슷한 예가 또 있다. 1780 년 조선의 박지원은 <열하일기>에서 북경에서 열하산장까지 찾아간 700 리 로정을 청국에서 공식적으로 400 리로 표기하였다고 하였다.

<열하일기/막북행정록>

이번에 우리 사절은 창졸간에 천자의 부름을 받고 밤낮을 가리지 않고 닷새 동안에 열하까지 대었으니 가만히 노정을 꼽아 보면 아무래도 4 백 리가 아닌 것만 같았다. 열하까지 와서야 산동도사 학성과 더불어 노정의 멀고 가까운 이야기를 하게 되었다. 학성도 열하가 처음 길인데 그의 말대로 하면 열하에서 북경은 실상 7 백여 리라고 한다. 강희 황제 때부터 해마다 이곳으로 피서를 하고 보니 왕족과 부마와 조정 대신들이 닷새 만에 한 번씩은 조회를 드리는데 도중의 길은 급한 여울과 강물이며 험한 영과 고개가 많아 다들 이런 멀고 험난한 걸음을 싫어하고 보니, 건륭 때 와서는 각 참 이수를 깎아 4 백 리로 만들었는데 실상은 7 백 리라고 한다.

북경에서 열하산장까지의 리 수에 대해서는 명쾌한 설명이 있지만 <후한서/군국지> 광양.어양.우북평 3 군 주석의 리 수가 어떤 상황 혹은 의도 하에 기록된 것인지 섣불리 단정할 수는 없겠다. 어쨋든 서기 3 세기 초에 광양군인 지금의 북경에서 상곡군까지 1200 리, 요서군까지 1300 리라는 것인데 17 세기 중반에는 북경에서 서북쪽으로 거용관.상곡군까지를 350 리, 영평부.요서군 비여현까지를 500 리, 요서군 임유현인 산해관까지를 680 리라고 할까? 이를 어떻게 받아들여야 할까?

결국 <후한서/군국지>의 낙양으로부터 광양.어양.우북평 3 군까지의 리 수가 크게 축소된 것으로 판단할 수 밖에 없다. 인평대군 로정인 북경에서 산해관까지의 680 리 거리에 후한 시기의 광양.어양.우북평.요서 4 군이 설치되었으니 각 군의 동서 폭은 대략 170 리 정도인 셈이다. 또한 낙양에서 요서군까지를 3300 리라 하였으니 결국 낙양에서 우북평까지는 3130 리, 어양까지는 2960 리, 광양군까지는 2790 리 쯤이였을 것이라 보아야 하며 이는 광양군인 북경에서 상곡군인 거용관까지 350 리 쯤이였으니 <후/지> 주석과 같이 낙양에서 상곡까지를 3200 리라한 것과 대략 일치하게 된다.

한편 당인 장수절은 <사기정의>에서 `始皇長城東至遼水 西南至海之上` 즉 진시황 시기 수축한 장성이 동쪽으로 요수에 닿았고 장성동단의 서남쪽은 바다 곧 발해라 하였다. 즉 진장성 동단이 요수에 닿았다는 것인데 그곳은 진시황 시기의 요동군이였으며 전한의 요서군이였다. 전한 시기부터 당 시기까지 대략 1000 여 년 동안 유관.산해관 동쪽의 바다를 요수라고 지목한 자는 장수절이 유일하다.

그러면 과연 난수.란하도 현 <중국전도> 표시와 같이 흘렀을까라는 의구심이 들 수 밖에 없다. 난수.란하의 중.하류가 지금의 위치를 흘렀다고 자신할 수 있을까?

천만의 말씀이다.

춘추부터 진시황까지의 요수遼水였으며 전한 시기부터 난수濡水로 개칭되고 송.거란 이후부터 다시 개칭된 란하滦河의 중.하류 경유지는 아래의 점선 표시와 같이 북경쪽으로 훨씬 가까운 곳을 흘러내렸다고 보아야 하며 또한 전.후한 시기 설치된 상곡.광양.어양.우북평.요서 등 5 개 군 위치도 아래와 같았다고 보아야만 하는 것이다.

결국 인평대군이 건넌 북경부터 산해관까지의 물길들은 대략 아래와 같았음을 알 수 있을 것이다.

즉 지금의 란하 중.하류는 황하와 요하였다는 얘기다.

아래는 비록 황하.노합하 등이 원래 위치보다 훨씬 동북쪽 지역으로 이동.변조.위작된 엉터리 지도들이지만 원래의 란하만큼은 정확한 위치에 본래의 모습으로 묘사되어 있다.

- <대청일통지/직예전도>

- <왜황조일통여지전도>

1832 년 청인 이조락 등이 <황조일통여지전도>를 간행하였고 아래는 1865 년 일본에서 재간행된 <황조일통여지전도>다.

따라서 나는 아래 엉터리지도를 <왜황조일통여지전도 혹 왜황도>라 한다.

또한 란하와 위의 엉터리 지도 <대청도/직예전도>와 <왜황도>에 추기한 황하潢河를 대략 정확하게 묘사한 아래 고지도도 전해진다.

- <경판천문전도>

청(淸)왕조 시대인 1780-1790년 사이에 마군량(Ma Junliang)에 의해제작되었으며, 미국 라이스(Rice )대학에서 디지털화 했다. Woodson Research Center, Fondren Library 소장

출처 ; http://blog.daum.net/sabul358/6895389

즉 란하와 황하는 발원지를 떠나 대략 동남류하며 나란히 흘러내렸고 두 물길이 떨어진 거리는 대략 200 리 내외였으며 그 사이에 란하 지류인 열하와 황하 지류인 노합하와 대릉하가 흘렀다.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주1)

<한서/지리지>

漁陽郡 漁陽 沽水出塞外 東南至泉州入海 行七百五十里

右北平郡 俊靡 壘水南入至無終東入浭

無終 故無終子國 浭水西至雍奴入海 過郡二行六百五十里

遼西郡 肥如 玄水東入濡水 濡水南入海陽 又盧水南入玄

<청사고/지리지>

直隸省 順天府 通州 府東四十裡 ... 白.楡.漒口三河竝自順義入 楡納通惠河 與白會 是爲北運河

三河 府東少北百十裡 ... 北有泃河 自平穀入

薊州 府東 少北百八十裡 ... 梨河東自遵化入

遵化直隸州 ...西南距省治六百三十裡 ... 梨河古浭水

永平府 ... 西距省治八百三十裡

盧龍 ... 滦河自遷安入 合靑龍河

遷安 府西北四十裡 ... 滦河自承德府入 合黃花川河瀑河 又南 左得鐵門關水 入潘家口 古盧龍塞也

'조선 역사 > 연행로' 카테고리의 다른 글

| [인평대군의 연경.의주 로정] 구하가 둘러빠진 곳을 오르다 (0) | 2025.04.04 |

|---|---|

| [인평대군의 연경.의주 로정] 산해관 (4) | 2025.04.01 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 드디어 연경을 나서다 (6) | 2025.03.19 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 글을 시작하며 (6) | 2025.03.18 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 우수하 들에 세운 임검성 (16) | 2025.01.26 |