2025 년 4 월 고침

구하가 둘러빠진 곳을 오르다

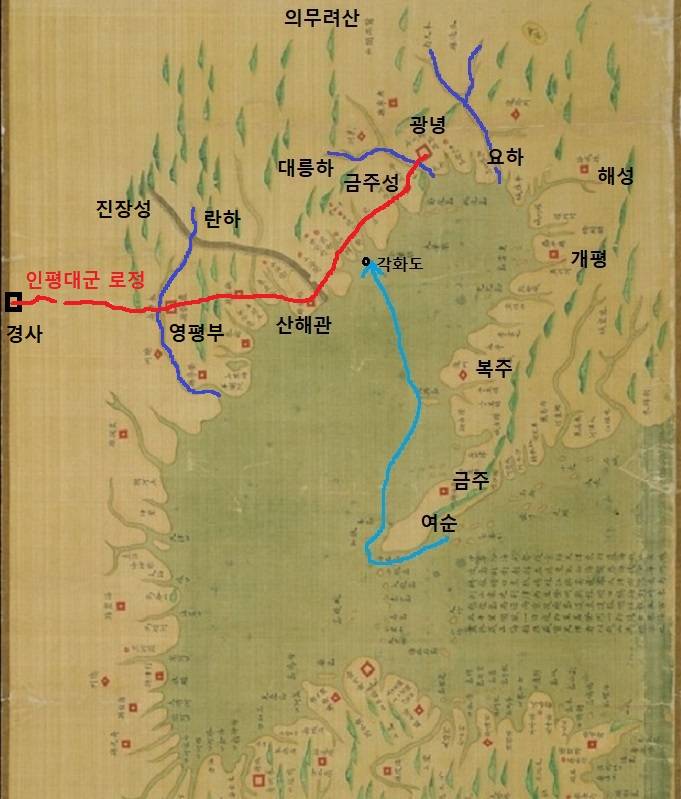

인평대군의 귀로 북경을 나온지 12 일 째날 산해관을 나와 18 일 째날 도착한 광녕까지 500 리 로정은 아래와 같았다.

산해관 0/680- 전둔위 75/755/12- 중후소 50/805/13- 영원위 85/890/14- 탑산소 60/950/15- 금주 60/1010/16-

대릉하.십삼산 80/1090/17- 광녕 90/1180/18-

대군 일행은 구하가 둘러빠졌다는 곳 곧 옛 염난수이며 요하 최하류의 서쪽 강변 지역을 거슬러 올라 대릉하를 건너 십삼산을 지나 산해관을 나온지 7 일차 저녘에 광녕에 도착하였다. 광녕은 북경으로부터는 1180 리 떨어진 곳이고 의무려산 남쪽에 설치되었으니 곧 전한 시기 요동군의 무려현이다.

아래의 추기와 같이 광녕.의무려산 서북쪽에서는 1250 리 길이 대요수 곧 황하와 요동군에서 북쪽으로 400 리 떨어진 현토군에는 2100 리 길이 염난수와 요산에서 발원한 요수 곧 송.거란부터 개칭된 요하.혼하가 남쪽에 있는 요동군 서안평현과 요양현으로 흘러들어야 한다.

위 <중국전도>와 같이 구하란 결국 대릉하.황하.요하.혼하 등을 말한 것이다.

가. 구하가 둘러빠진 곳

한편 예나 지금이나 북경의 동쪽 지역에서 큰 물길로 경계를 이룰 만한 곳은 지금의 란하와 지금의 요하 지역이다. 북경에서 동쪽으로 50 리 떨어진 로하 곧 옛 고수나 500 리 쯤 떨어진 일본이 삭제한 원래의 란하 하류는 지금의 란하 하류에 비하면 초라할 정도로 강폭이 좁다. 즉 인평대군 일행은 로하와 원래의 란하는 다리 위로 건넜지만 구하가 둘러빠진 곳은 강폭이 워낙 넓어 다리를 놓을 수도 없을 뿐만 아니라 풍랑이 심해 배를 타고 건너는 것도 힘들었다.

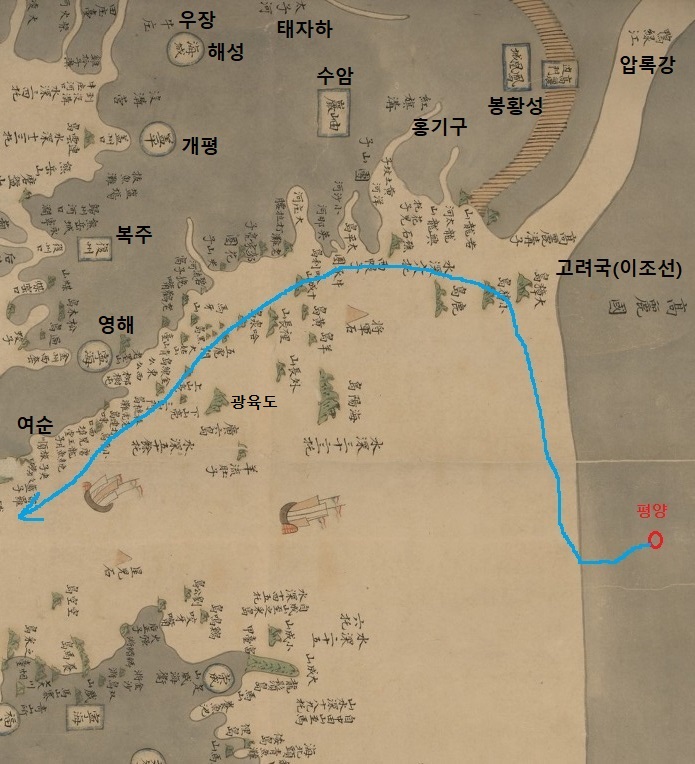

산해관에서 동쪽으로 구하가 둘러빠진 곳을 배로 건널 수만 있다면 육로를 택한 것에 비해 힘도 덜 들고 일정도 크게 줄일 수 있을 것이다. 하지만 청국 조정에서는 이조선 사신들의 로정을 변경을 지나는 육로로 지정하였었고 만약 배로 건넌다 해도 목숨을 걸 정도로 위험한 곳이였기 때문에 이조선 시기 거의 모든 사신들의 로정은 육로일 수 밖에 없었다. 하지만 예외가 없을 수가 없다. 후금이 요양.심양 지역을 차지하자 육로가 막힌 것이다. 결국 1629 년 진하겸변무사 이흘과 동지사 윤은국 일행은 평양에서부터 배를 타고 요동 남쪽 구하가 둘러빠진 곳을 건너려 했지만 풍랑을 만나 동지사 일행이 탄 배가 부서져 바다에 빠져 숨지는 일이 있었다.

아래는 이흘의 해로 로정과 <조천일기> 중 일부다.

평양-강서 돌석강-급수문-용강-장련 정분-삼화 색천-영도-주라천 덕도-석다산-우리채 참채-가도-대계도-거우도-녹도-석성도-장산도-광록도-삼산도-해성도-평도-철산취-여순-쌍도-남신포구-북신-조예두-해평도-각화도-寧遠衛

8/1 동지사.서장관과 함께 연광정에 올라 대동강 신.풍백에게 제사. 대동관에서 망궐례를 행하고 오전 9 시에 배를 타고 즉시 선신제를 지낸 후

출발 강서 돌석강 강촌 숙박 이날 80 리 행

19 녹도를 지나 石城島에 도착 이날 1 천 수백리를 감 서북쪽이 요양 땅임. 명나라 장수 김정경의 군문 쪽으로 가서 정박하고 유숙함

20 수 십리를 가서 장산도에 도착하여 유숙

21 廣鹿島에 정박 이날 백 여리 행 배위에서 유숙

23 광록도에 정박하는데 마침 세찬 비바람을 만나 다른 두 배가 위험했으나 다행히 아무 일이 생기지 않아 안심하고 시를

지어 축하해 주었다.

26 삼신제를 지냄. 역풍이 불어 배 위에서 유숙. 장계와 편지를 보냄

27 三山島를 (지나) 海城島에 도착 정박 유숙. 일명 용왕당이라 함

28 비

9/1 파도가 심하고 날이 추워 겨울옷을 입음

2 平島에 이름 이날 백 여리 행

3 배 위에서 삼신제를 지냄

4 비바람이 거셈

6 역풍으로 여순旅順을 향하다가 鐵山의 부리를 보고 배 위에서 제사 지냄. 오후에 旅順에 정박.유숙

11 雙島 정박

12 역풍으로 배 위에서 유숙

13 南迅 포구 앞 염장에 당도. 이날 400 여리 행. 정풍을 얻은 것은 오직 이 날 뿐임

14 여기부터(쌍도 앞 염장) 覺華까지는 큰 바다임. 새벽에 삼신제를 배 위에서 지내고 北迅포구 정박 유숙

17 새벽 1 시 天妃神에 제사. 각화도로 향하다가 풍랑이 심해 早隸頭에 이르러 정박.여기서부터 영원까지 50 리이고 각화까지

물길로 130 리임. 동지사의 배가 풍랑에 휩쓸려 빠짐

18 머물러 배를 수리함

19 海平島를 지나니 烟臺가 보임. 각화도에 당도하여 선상에서 숙박. 寧遠까지 10 여리임. 북으로 松山城이 있고 醫無閭라는

산이 있는데 북쪽 진산이라고 함. 산 밖에는 오랑캐 撻子의 땅이라고 함

다행히 위의 해로가 묘사된 고지도가 있다.

- 각성연해구애전도(各省沿海口隘全圖)

청(淸) 진매(陳枚) 乾隆52年至嘉慶17年間(1787-1812)

소장 : 대만국립고궁박물원.

- <강해전도> 1812 년 추정

두 고지도에 묘사된 압록강.요동반도 부근을 지금의 압록강과 지금의 요동반도로 인식하겠지만 앞글에서 논증한 것과 같이 중국의 요동은 2000 여 년 동안 지금의 란하 중류 2 개의 승덕이 표시된 지역이였으니 착각.착오가 없어야 할 것이다.

사실 지금의 란하 수계에서 한국과 중국의 고.중.근세사가 거의 모두 이루어졌다. 중.하류의 서쪽은 요서.요동 2 군과 평주.영주.영평부가 설치된 지역이였고 동쪽은 진번과 마한.백제 및 준왕조선과 낙랑군 지역이였기 때문이다.

그런데 산해관에서 광녕까지의 로정에서 가장 의문의 지점은 대릉하일 것이다. 대릉하는 <수경주/대요수> 기록과 같이 대요수 하류로 흘러들어가는 물길이고 한.당 시기의 백랑수다. 그 발원지는 우북평군 백랑현에 있는 백랑산이고 대략 동북쪽으로 흐르며 우북평.요서.요동 3 개 군을 경유하여 대요수로 합류한다고 하니 마치 큰 물길처럼 인식하며 지금의 대릉하를 떠올리다. 하지만 백랑수.대릉하는 공교롭게도 우북평.요서.요동 3 군의 접경 지역을 흐르기 때문에 짧은 물길일 수가 있는 것이다. 그것을 증명이라도 하듯이 <한서/지리지>에도 백랑수의 길이는 기록되어 있지 않다.

<한서/지리지>에는 백랑수 보다 훨씬 큰 물길인 어양군을 흐른 750 리 길이 고수, 어양.우북평 2 군 지역을 흐르는 650 리 경수, 요동군 지역을 흐르는 1250 리 길이 대요수와 현토.요동 2 개 군 지역을 경유하는 2100 리 길이 염난수, 낙랑군 지역을 흐르는 820 리 길이 열수(주1)등과 같이 길이를 기록한 반면 상곡군의 습여수, 현토군의 요수, 낙랑군의 패수 등은 요서군 비여현 주석의 백랑과 같이 길이가 기록되어 있지 않다. 당연히 650 리 미만의 짧은 물길이기 때문일테지만 현 <중국전도>에 표시된 지금의 대릉하를 상상하는 독자라면 커다란 의구심을 가질 수 밖에 없을 것이다.

어쨋든 대릉하는 전한부터 당까지 대략 1000 여 년 동안 백랑수로 기록.설명되었고 송 이후부터 대릉하로 개칭되어 1932 년 만주국이 건국되는 해까지도 제 이름을 빼앗기지 않고 변동 없이 흘렀지만 지금의 대릉하는 아니다.

(주1)

<한서/지리지>

漁陽郡 漁陽 沽水出塞外 東南至泉州入海 行七百五十里

右北平 無終 故無終子國 浭水西至雍奴入海 過郡二行六百五十里

遼西郡 有小水四十八 幷行三千四十六里

遼東郡 望平 大遼水出塞外 南至安市入海 行千二百五十里 莽曰長說....

玄兎郡 西蓋馬 馬訾水西北入鹽難水 西南至西安平入海 過郡二行二千一百里 莽曰玄兎亭

樂浪郡 呑列 分黎山 列水小出 西至黏蟬入海 行八百二十里

'조선 역사 > 연행로' 카테고리의 다른 글

| [인평대군의 연경.의주 로정] 월주越州 (0) | 2025.04.06 |

|---|---|

| [인평대군의 연경.의주 로정] 요서백제 (5) | 2025.04.05 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 산해관 (4) | 2025.04.01 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 난수를 건너 산해관으로 (13) | 2025.03.30 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 드디어 연경을 나서다 (6) | 2025.03.19 |