2025, 4월 고침

나. 고려 압록수

광복 이후 대한인들 거의 대부분은 고려.이조선 시기의 압록수를 지금의 압록강 한 물길이였다고 당연시한다. 인하대 고조선연구원 윤한택은 지금의 요하가 고려 시기의 압록수라고 하며 고려 천리장성도 지금의 요동 철령 부근에 쌓은 것이라고 주장한다. 근거의 하나는 아래의 <삼국유사/흥법> 순도조려 기록에 근거한 것 같다.

按麗時都安市城 一名安丁忽 在遼水之北 遼水一名鴨淥 今云安民江

살펴보니 고구려 시기 도읍은 안시성이고 일명 안정홀이라고도 하는데 요수 북쪽에 있으며 요수는 일명 압록이라고도 하며 지금은 안민강이라 한다.

그러면 과연 고려 혹은 고구려 시기 도읍이 안시성이고 또 당시의 요수 혹 요하가 일명 압록이였으며 그 요수가 지금의 요하일까?

천만의 말씀이다. 일연국사는 지리를 대단히 잘못 이해하고 있다. 첫째, 안시성은 고구려 도읍인 적이 없었으며 둘째, 안시성 남쪽에 흐른 요수란 <한서/지리지> 요동군 망평현에 주석된 1250 리 길이 대요수일 수 밖에 없고 세째, 대요수와 요수는 엄밀하게 다른 물길이며 네째, <한서/지리지>에는 요수가 대요수로 흘러든다고 했지만 엄밀하게는 염난수로 흘러들었다.

<한서/지리지>

遼東郡 望平 大遼水出塞外 南至安市入海 行千二百五十里

玄兎郡 高句麗 遼山 遼水所出 西南至遼隧入大遼水 又南蘇水 西北經塞外

西蓋馬 馬訾水西北入鹽難水 西南至西安平入海 過郡二行二千一百里

즉 안시성 남쪽에 흐르는 대요수를 고구려건 고려건 압록이라 한 사실이 없으며 오히려 안시성 북쪽에 흐르는 현토군 고구려현의 요산에서 발원하는 요수가 서남쪽으로 흘러 요동군 요수현에 이르러 현토군 서개마현에서 흘러온 2100 리 길이 염난수로 흘러드는 지형지세였기 때문에 요수를 고구려.고려에서는 압록 혹 동압록이라 했다.

한.당 시기는 물론이고 송.청 시기에도 요동군, 봉천.금주부 지역으로 흘러드는 물길은 서쪽에서 동쪽으로 차례대로 나아가며 백랑수.대요수.염난수.요수 곧 송.거란부터 개칭되어 대릉하.황하.요하.혼하가 있었다. 즉 모든 정사급 지리지 기록이나 송.청 시기의 고지도에 의하면 1250 리 길이 대요수.황하 동쪽에 2100 길이 염난수.요하가 흘렀고 백랑수.대릉하는 대요수.황하 최하류의 서쪽였고 요수.혼하는 염난수.요하 중류의 동쪽 지류였다. 또한 대요수.황하는 염난수.요하의 중류로 흘러든 서쪽 지류였다.

대요수.황하가 흘러든 염난수.요하 중류의 남쪽은 강폭이 크게 넓어져 바다로 기록.묘사되었지만 염난수.요하의 하류인 만灣이였을 뿐 발해는 아니다.

이처럼 <한서/지리지>의 대요수.염난수 경유지 관련된 기록이 약간 부정확한 것은 아마도 요택이라는 특이한 지형때문인 것 같다. 즉 동서 폭 200 리에 이르는 습지대 중 서쪽 지역에서 남쪽 끝까지 뚜렷하게 흘러내리는 물길이 1250 리 길이 대요수였던 것 같고 2100 리 길이 염난수는 요택 북쪽인 서안평현으로 흘러내린 후 습지대에 파묻혀 희미해졌기 때문에 대요수가 안시현을 지나 바다로 들어갔다고 기록된 것 같다.

따라서 일연국사가 이해하고 지목한 고구려 압록수는 안시현 북쪽 지역의 요택 곧 희미한 염난수.요하 경유지가 아니라 물길이 조금 더 뚜렷한 요양현 동쪽의 요수.혼하라고 이해해야 할 것 같다. 즉 고려 시기 안민강이라 부른 물길은 한.당 시기의 현토군 고구려현을 경유하는 요수 곧 혼하이고 일명 압록이라 하였다는 얘기다.

결국 인하대연구원 윤한택의 주장처럼 고구려.고려 시기의 압록강이 지금의 요하라 주장해도 대요수가 아니라 염난수라 보아야 하는 것이며 <삼국유사/흥법> 순도려조의 요수도 대요수가 아니라 염난수로 흘러든 동쪽 지류인 요수로 보아야 하는 것이다.

한편 발해.진국은 옛 요동군 안시현 부근인 해성현 곧 염난수.요하 중류 동쪽 강안 지점에 남경 남해부를 설치하였으니 진국의 서경 압록부가 설치된 진국의 압록수는 고구려.고려의 압록인 요수.혼하라 할 수는 없겠고 요수.혼하 서쪽에 흐르는 염난수.요하로 이해해야 할 것 같다.

아래는 고려 말 명국에서 철령위를 압록강 가까이 설치하는 것에 대한 권근의 진정 내용이다.

권근의 철령.쌍성 관련 진정전 陳情箋 <동문선 권40>

신(권근)은 아룁니다.

홍무 21 년 2 월 15 일에 배신 문하평리 설장수가 경사에서 돌아오니, 호부에서 발행한 성지를 공경히 받들었습니다. `그 철령의 이동.이북.이서가 원래 개원에 속한 것이니 소관 군민은 그대로 요동에 붙이도록 하라.`하였으니 신은 일국의 신민과 더불어 놀랍고 황송함을 이기지 못하여 우러러 소회를 아뢰는 것입니다.

...

말씀하신 철령 이북은 문.고.화.정.함 등의 여러 주를 지나 공험진에 이르기까지는 자고로 본국의 땅이였는데, 요 건통 7 년에 동여진사람들이 난리를 일으켜 함주 이북의 땅을 빼앗아 차지하므로 예왕이 요국에 고하고 토벌하기를 청하여 군사를 보내어 잃은 땅을 회복하게 됨에 함주.공험진 등의 성을 쌓았던 것입니다.

원나라 지정의 초기 무오 년간에 이르러 몽고 보지관인들이 군사를 거느리고 여진을 수복할 때에, 본국 정주 반민 탁청과 용진현 사람 조휘가 화주 이북의 땅을 가지고 가서 항복하면서 지금 조정의 요동 함주로 부근인 심주에 쌍성현이 있음을 들어 알고 본국 함주 근처인 화주에 옛날에 쌓았던 조그마한 성 둘이 있으므로, 인하여 모호하게 주청하여 드디어 화주를 쌍성으로 잘못 일컫고, 조휘를 쌍성총관으로 탁청을 쌍성천호로 삼았는데, 지정 16 년에 이르러 원조에 주달하여 상항의 총관.천호 등의 직을 혁파하고 화주 이북의 땅을 다시 본국에 소속되게 하여 지금까지 주현의 관원을 제수하고 인민을 관할하고 있사오니, 반적으로 말미암아 침삭당했던 땅을 대국에 호소하여 다시 찾아낸 것입니다. 지금 철령 이북.이동.이서는 원래 개원로에 속한 것이니, 그대로 요동에 붙이게 하라는 명을 공경히 받들어 보았으나, 이 철령의 산은 왕경과 겨우 3 백리의 거리이며, 공험의 진은 변방의 경계로 한정된 것이 한두 해가 아닙니다. ...

즉 명국 주원장이 설치한다는 철령위 위치가 고려 영역인 함주 부근 화주의 쌍성이니 반대한다는 내용이다. 결국 명 주원장은 아래와 같이 5 년 후 화주의 쌍성.철령성에서 서북쪽에 있는 심주의 쌍성현인 옛 은주땅으로 옮겼다.

<명사/지리지> 요동도사사 鐵嶺衛 洪武21年3月以古 鐵嶺城置 26年4月遷於古嚚州之地

그런데 주원장이 처음 설치한 철령위는 곧 고려 땅 화주의 쌍성이였고 옮긴 곳은 서북쪽인 요하 동변이고 화주 쌍성은 그 서남쪽 지점이 부근에 고려 압록수가 있었던 것이니 일연국사가 언급한 고구려의 요수도 <한서/지리지> 현토군 고구려현을 흐르는 요수일 수 밖에 없는 것이다.

결국 고려 압록강인 요.명.청국의 혼하는 지금의 란하 중류 지점의 동쪽 지류인 지금의 평천 부근을 흐르는 폭하이고 고려의 개원.화주.문주.고주.정주 등과 윤관이 여진을 쫓고 쌓았다는 함주.영주.웅주.복주.길주 등의 위치도 아래와 같이 지금의 노로아호산맥 북쪽 지역일 수 밖에 없는 것이다.

주) 1. <관자><설원> 등에 설명.기록된 요수가 있었고 한.당 시기의 난수였다.

2. <한서/지리지> 현토군 고구려현에 주석된 요수는 <수경주>에는 소요수로 부제.설명되어 있다.

결국 권근으로부터는 250 여 년 전인 고려 예종 시기 서압록.동압록의 발원지인 분수령 개마대산을 넘고 개마대산의 동북쪽 끝에 위치한 선춘령까지의 북쪽지역을 윤관.오연총.척준경 등이 17 만 대군을 이끌고 여진을 쫓아내고 함주.영주.복주.길주.영주.공험진 등 9 성을 쌓았던 것이다.

한편 <명사/지리지> 요동도사 정요중위에 설명.기록된 요하.혼하를 고구려에서도 서압록.동압록으로 구별하였음을 <삼국사기/고구려본기> 고국천왕 기사에서 추단할 수 있다.

十三年 ... 令汝四部 各擧賢良在下者 於是四部擧東部晏留 王徵之 委以國政 晏留言於王曰 微臣庸愚 固不足以參大政 西鴨淥谷左勿村乙巴素者 琉璃王大臣乙素孫也 性質剛毅 智慮淵深 不見用於世力由自給 大王若欲理國 非此人則不可 王遣使以卑辭 重禮聘之 ...

13 년(서기191년) ... 너희 사부는 각기 현량한 재하의 사람을 천거하라. 이에 사부는 모두 동부의 안류를 천거하였다. 왕은 불러들여 국정을 위촉하니 안류는 왕에게 말하기를 `소신은 용렬하고 어리석어 진실로 대정에 참여하기 부족합니다. 서압록곡 좌물촌에 을파소란 사람은 유리왕의 대신 을소의 손자로서 성품이 굳세고 지려가 깊으나 세상에 쓰여지지 않으므로 농사에 진력하여 살고 있으니 대왕이 만약 나라를 다스리려면 이 사람이 아니고는 안될 것입니다.`하였다. 왕은 사신을 보내어 겸손한 언사와 중한 예로써 맞이하여 ...

고국천왕 시기의 도읍은 개마대산 분수령 상에 위치한 위나암성 혹 국내성이였고 서남쪽 계곡으로 흐른 물길이 대량수 곧 송.거란부터의 태자하였고 대량수.태자하는 요수(소요수).혼하로 흘러들기 때문에 요수.혼하를 압록수라 한 것이고 요수.혼하가 흘러 들어간 서쪽의 염난수.요하를 서압록이라 하였을 것임을 충분히 알 수 있는 것이다.

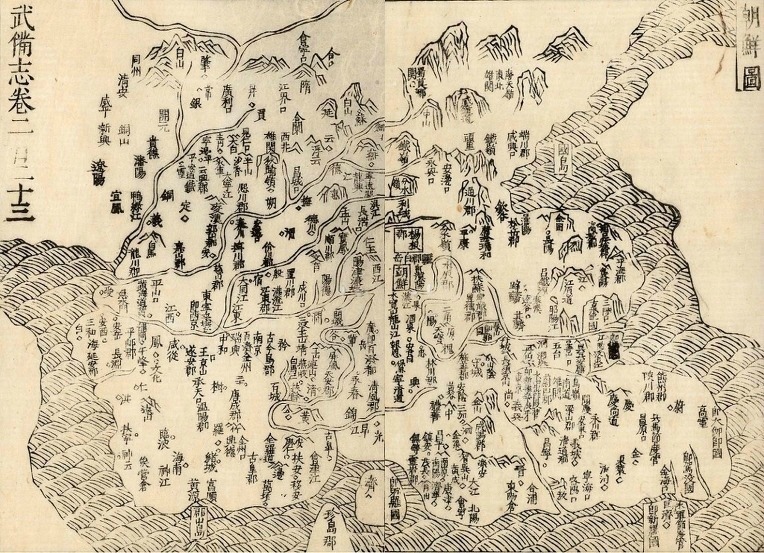

아래는 명국 말 모원의가 편찬한 <무비지>에 실린 <조선도>다.

- <조선도>

주) 명대 모원의가 역대 군사관계 서적 2,000여 종을 모아 1621년(천계 1)에 완성했다. 〈병결평 兵訣評〉 18권, 〈전략고 戰略考〉 31권, 〈진련제 陳練制〉 41권, 〈군자승 軍資乘〉 55권, 〈점도재 占度載〉 96권으로 이루어져 모두 240권이다. 각 부분마다 그림과 해설이 있으며, 사료가 매우 풍부하다.( 출처:다음백과)

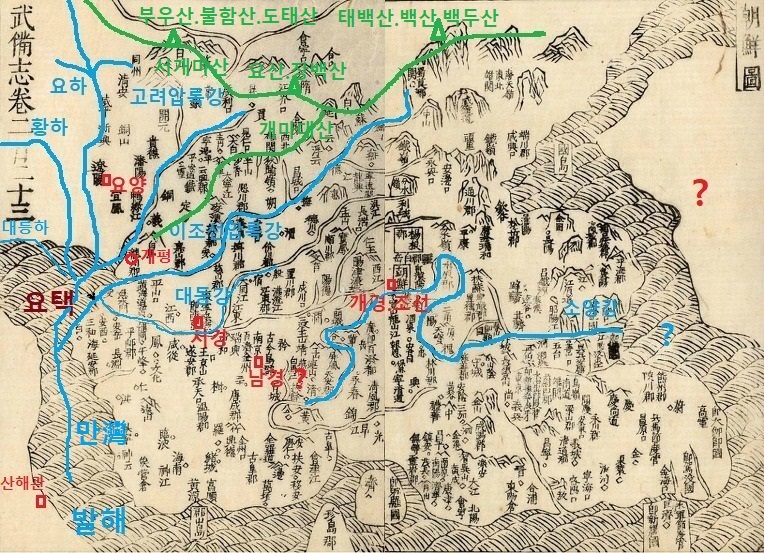

아래는 이해하기 쉽게 추기한 것이다.

위 <조선도>에도 요양.심양 동쪽에 압록강이 표시되어 있으니 곧 명국의 혼하다. 결국 위 <조선도>의 묘사범위도 아래 적색 실선 삼각형 지역일 수 밖에 없는 것이다.

결국 인평대군이 요택.요하를 건너 우장.해성을 지나 도착한 요양의 동쪽 지역을 흐른 혼하.요수를 고려 시기에는 압록으로, 고구려 시기에는 혹 동압록이라 하였고 서압록은 요양 북쪽 옛 서안평현 지역이였을 심양의 서쪽을 흐르는 요하.염난수로 이해하였다고 볼 수 있겠다.

그러나 어쩐일인지 이조선 초기 명국과의 국경은 혼하에서 동남쪽에 있는 옛 개마대산 분수령 중에 설치한 연산관이였고 이조선의 압록강은 연산관의 동남쪽 옛 낙랑군 지역을 흐른 820 리 길이 열수로 바뀌게 된다. 결국 고려 압록강 지역에 설치된 모든 지명도 동남쪽으로 450 리 쯤 옮겨졌고 화주.고주.문주.함주 등은 사라졌고 정주.귀주.인주 등만 옮겨 설치된 것 같다.

'조선 역사 > 연행로' 카테고리의 다른 글

| [인평대군의 연경.의주 로정] 연산관을 지나 압록강으로 (12) | 2025.04.11 |

|---|---|

| [인평대군의 연경.의주 로정] 연장성과 고려 천리장성 (0) | 2025.04.07 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 요서와 요동를 가르는 현수와 백랑수 (0) | 2025.04.07 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 요하 (3) | 2025.04.07 |

| [인평대군의 연경.의주 로정] 요택을 건너다 (7) | 2025.04.07 |