[인평대군의 연경.의주 로정] 연경에서 30 일정인 봉황성과 한도漢都

2025, 1월 고침

나. 연경에서 30 일정인 봉황성과 한도漢都

인평대군은 청국의 마지막 관문인 봉황성.책문에서 일행의 소지품에서 타국 반출을 금지한 남초를 소지한 것 때문에 큰 곤역을 치뤘다. 아래는 책문 곧 봉황성.개주開州가 어떤 곳인지를 설명한 이조선 성종 시기 양성지의 상문 중 일부다.

<조선왕조실록> 성종 12 년(1481) 10 월 17 일

남원군(南原君) 양성지(梁誠之)가 상언(上言)하기를,

"신이 생각건대, 자고로 천하 국가의 사세(事勢)는 이미 이루어졌는데도 혹 알지 못하기도 하고 비록 이미 알아도 또 〈어떻게〉 하지 못하니, 이것이 모두 잘못된 일중의 큰 것입니다. 일을 먼저 도모한다면 어찌 잘 다스리고 오랫동안 안전하기가 어렵겠습니까? 지금 듣건대 중국이 장차 개주(開州)에 위(衛)를 설치하려 한다 하는데, 신이 거듭 생각해 보니 크게 염려되는 바가 있습니다.

개주는 봉황산(鳳凰山)에 의거하여 성(城)을 이루었는데, 산세가 우뚝하고 가운데에 대천(大川)이 있으며, 3면이 대단히 험하고 1면만이 겨우 인마(人馬)가 통하는 이른바 자연히 이루어진 지역이므로, 한 사람이 관(關)을 지키면 1만 명이라고 당해낼 수 있는 것입니다. 당 태종(太宗)이 주둔하여 고려(高麗)를 정벌하였고, 또 요(遼)나라의 유민(遺民)이 여기에 근거하여 부흥(復興)을 도모하였으니, 예나 지금이나 누가 우리 나라와 관계 있음을 모르겠습니까?

지금 북쪽으로는 산로(山路)로 심양(瀋陽)·철령(鐵嶺)·개원(開元)을 가리켜 야인(野人)과 연접(連接)하였고,남쪽으로는 해도(海道)로 해개(海蓋)·금복(金復)을 가리켜서 등주(登州)·내주(萊州)와 접하였고, 서쪽으로는 요동(遼東)·광녕(廣寧)·금주(錦州)·서주(瑞州)를 가리켜 연주(燕州)·계주(薊州)로 통하니, 저들에게는 유주(維州)의 이로움이 있고, 우리에게는 한중(漢中)의 세가 있는 실로 동도(東道) 요충(要衝)의 땅입니다.

연도(燕都)로부터 서남쪽으로 운남 포정사(雲南布政司)까지 1백 60일정(日程)이고, 동남쪽으로는 남경(南京)까지 60일정이며, 동북쪽으로 한도(漢都)까지는 겨우 30일정이고, 더구나 개주(開州)에서 압록강(鴨綠江)까지는 겨우 1일정이니, 집 앞 뜰만큼이나 가까우며 걸상의 한쪽 끝이라 하여도 옳습니다.

양성지는 명나라가 설치하려는 개주위 곧 봉황성.책문에서 압록강 의주까지 1 일정에 불과하여 집 앞 뜰만큼이나 가까우며 걸상의 한쪽 끝이라 하여도 옳다고 하면서 크게 염려된다고 하였다. 그러면서 뜬금없이 북경에서 겨우 30 일정 거리에 한도漢都가 있다고 한다. 대체 한도가 개주위와 무슨 상관이 있다고 크게 염려된다고 할까?

그 답이 인평대군 일행의 귀로 로정에 있다.

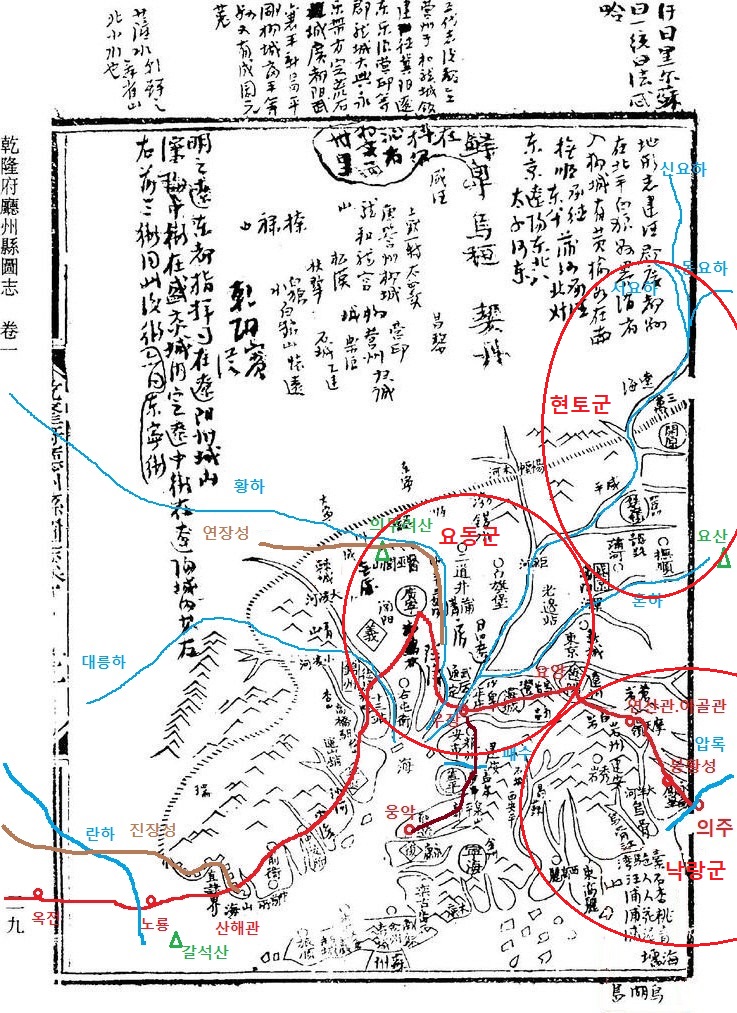

- <건륭부청주현도지>

즉 인평대군의 30 일정은 위 <건륭부청주현도지>에 표시된 봉황성이였고 북경에서 봉황성까지의 거리와 똑같은 거리에 한도가 있었다는 얘기다. 이조선에서 북경에서 30 일 정 위치를 봉황성이 아니라 한도를 먼저 언급했다는 것은 국왕이나 조정 관료들이 봉황성보다는 한도가 더 크게 각인되어 있었던 것 같다. 그러면 그러한 한도는 과연 어떤 곳일까?

아래는 이조선 도읍인 지금의 서울을 설명한 <신증동국여지승람>의 경도 기록이다.

京都上

古朝鮮馬韓之域 北鎭華山有龍盤虎踞之勢 南以漢江爲襟帶 左控闢?嶺 右環渤海 其形勝甲於東方 誠山河百二之地也 百濟中葉自漢山而徙居未幾播遷南土 高麗肅宗置南京 有時來巡...

옛조선과 마한 강역이다. 북쪽 진 화산은 용이 서리고 호랑이가 웅크린 듯한 형세이고 남쪽은 한강이 옷깃처럼 띠를 이루고 있고 왼쪽은 ?령이 관처럼 막고 있으며 오른쪽에는 발해가 둘러쌓아 그 형승은 동방에서 이루어진 백두 곳의 땅 중 으뜸이다. 백제 중엽 한산에서 남쪽 땅으로 옮겨갔는데 고려 숙종이 남경을 설치하고 때마다 순행했다.

한국인들은 <승람>의 경도를 지금의 한반도 서울이고 서울 중앙을 흐르는 한강이 고대국 백제의 한수이고, 또 마한 땅이였다고 이해한다. 그러면 서울의 오른쪽 곧 서쪽에 발해가 있는가? 서해西海 또는 황해黃海를 발해라고도 생각했다는 얘기인가? 우선 <삼국사기/백제본기> 시조 온조왕 기록부터 보자.

`백제의 시조 온조왕은 그의 아버지가 추모이며 혹은 주몽이라고도 한다. ... 드디어 한산에 이르러서 부아악에 올라 살 만한 땅을 바라보았다. 비류는 해변에서 살려고 하였으나 열 사람의 신하가 간하기를 `이 하남의 땅은 북으로는 한수漢水를 띠고 동으로는 높은 산에 의거하고 남으로는 옥택을 바라보고 서로는 큰 바다로 막혔으니 천험지리가 얻기 어려운 형세이므로 여기에 도읍을 정함이 역시 마땅하지 않겠습니까?` 하였다. ... 드디어 아우와 더불어 도당을 거느리고 패대浿帶의 두 강을 건너 미추홀에 이르러 살았다.

... 2 년 봄 정월에 왕은 여러 신하에게 말하기를 `말갈이 우리의 북쪽 경계와 연접해 있고 그 사람들은 용감하고 거짓이 많으니 마땅히 무기를 수선하고 곡식을 쌓아서 막고 지킬 계획을 세우시오`하였다.

... 4 년... 가을 8 월에 사신을 낙랑에 보내어 수호하였다.

... 8 년 봄 2월에 말갈적 3000 명이 위례성을 포위해 오니 왕은 성문을 닫고 출전하지 않았다. ... 낙랑태수가 사람을 보내어 말하기를 `지난날에 빙문과 우호를 맺어 한집안같이 여겼는데, 지금 우리 땅 가까이에 성.책을 세우니 혹시 잠식할 모의가 있는 것이 아니오. 만약 구호를 변치않아 성을 헐고 책을 부수어버린다면 의심을 할 바 없으나 그렇지 않다면 한 번 싸워 승부를 결정합시다`하니 왕은 회답하기를 `험을 만들어 나라를 지키는 것은 고금의 상도이니 어찌 감히 이로써 우호에 변함이 있겠는가 마땅히 집사는 의심하지 마시오. 만약 집사가 강함을 믿고 군사를 출동한다면 소국도 역시 대응할 것이오` 하였다. 이로 인하여 낙랑과 더불어 화평을 잃게 되었다.

10 년 가을 9 월에 왕은 사냥을 나가 신록을 잡아서 마한으로 보냈다. 겨울 10 월에 말갈이 북쪽 경계를 침구하니 왕은 군사 200 명을 보내어 곤미천 위에서 막아 싸우게 하였다. ...

11 년 여름 4 월에 낙랑이 말갈로 하여금 병산책을 습격하게 하여 쳐부수고 100 여 명을 죽이거나 약탈하였다.

...13 년 ... 여름 5 월에 왕은 신하에게 말하기를, `국가가 동으로는 낙랑이 있고 북으로는 말갈이 있어서 강토를 침략하므로 편한 날이 없는데 하물며 요상한 일이 자주 나타나고 국모마저 돌아가시니 형세가 편안치 않아 반드시 도읍을 옮겨야 할 것이다. 내가 어제 나가 한수의 남쪽을 순시해 보니 토지가 매우 기름지므로 마땅히 그곳에 도읍하여 길이 안전할 계책을 도모할 것이다` 하였다. 가을 7월에 한산 아래에 책을 세우고 위례성의 민가를 옮겼다. 8 월에 사신을 마한에 보내어 천도를 알리고 드디어 경계를 그어 정하였는데 북으로는 패하에 이르고, 남으로는 웅천에 한하며, 서로는 대해에 이르고, 동으로는 주양에 이르렀다. 9 월에 성궐을 세웠다.

14 년 봄 정월에 도읍을 옮겼다. 2 월에 왕은 부락을 순무하여 농사를 권장하였다. 가을 7 월에 한강의 서북쪽에 성을 쌓고 한성漢城의 백성을 나누어 살게 하였다.`

위와 같이 백제는 북쪽에 말갈이 있어 수시로 침입했고 동쪽에 있는 낙랑군과도 껄끄러운 관계였다. 첫도읍 위례성 북쪽에는 패수.대수가 흐르고 남쪽에는 한수가 있었다. 온조왕은 위례성에 도읍한지 얼마 되지 않아 말갈과 낙랑군을 피하여 한수를 건너 기름진 땅이라는 한산 아래에 책을 세우고 위례성의 민가를 옮겼다고 한다.

결국 백제가 위례성에서 남쪽으로 천도한 한성은 위례성보다는 말갈과 낙랑군에서 더 먼 곳이겠지만 그렇다고 한국역사학계 주장처럼 백제의 한수를 지금의 한강이라 할 수는 없다. 한국역사학계는 비류.온조 형제가 남쪽으로 내려오면서 건넜다는 패수.대수를 한반도 평양을 흐르는 대동강과 예성강이라 보기 때문이지만 지금의 서울 동쪽에 낙랑군이나 북쪽에 말갈도 없었고 또한 서쪽 바다가 발해도 아니기 때문이다.

그러나 전한 시기부터 2000 여 년 동안 화국의 정사 지리지 기록에는 패수.대수가 면면히 기록되어 있는데 그 위치는 요동군 동쪽 경계 바깥 지역이고 낙랑군의 서쪽 끝 지역인 청 시기의 해성.개평 부근일 수 밖에 없다. 또한 해성.개평의 서쪽은 비록 바다라고 기록되었으나 실정황은 만灣이였고 남쪽으로는 발해와 연결되어 있었다.

따라서 패수.대수 남쪽에 흐르며 서쪽에 발해로 둘러쌓여 있다는 한성 남쪽을 가로지르는 한수도 한반도 한강이 아니라 요동군을 경유한 대요수가 흘러든 염난수의 최하류의 동쪽 지류일 수 밖에 없고 백제 한성 또한 지금의 란하 하류 동쪽 강안 지점에 있었다고 보아야만 한다.

결국 지명의 연혁을 설명하면서 다른 곳을 같은 곳으로 설명한 착오 기록이 <승람> 경도 기록이다. 이조선 중기에 간행되었으니 당시의 도읍인 경도 곧 한양이라고도 불린 지금의 서울을 설명한 글이여야 하겠지만 지형.지세 내용은 1500 년 전의 백제 한성漢城의 지형을 설명한 것이고 양성지는 백제 한성漢城 곧 청국 지역의 지명 한도漢都를 북경 기준하여 30 일 정이라 설명한 것이다.

결국 우장에서 서남쪽에 있는 개평의 웅악으로 볼 수 밖에 없다. 이곳의 한도를 설명한 기록이 거란.요국 정사인 <요사/지리지>에도 보인다. 동경도 서문에 보이는 한성漢城이고 옛 진국(발해)의 삼로군 한양漢陽이였다는 로주盧州의 웅악雄嶽이다.

<요사/지리지> 동경도

... <大東丹國新建南京碑銘> 在宮門之南 外城謂之漢城 ...

辰州 ...高麗蓋牟城 唐太宗會李世적勣攻破蓋牟城 卽此 渤海改爲蓋州 又改辰州 以辰韓得名 井邑騈列 最爲沖

會 ... 統縣一 建安縣 ...

盧州 ...本渤海杉盧郡 故縣五 ... 漢陽 ... 統縣一熊嶽縣 西至海十五裏 傍海有熊嶽山 ...

海州 ...本沃沮國地 高麗爲沙卑城 李世적勣嘗攻焉 渤海南京南海府 ... 都督沃晴椒三州 ... 太平中大延琳叛 南海城堅守

經歲不下...

耀州 ...本渤海椒州 故縣五 椒山 ... 巖淵 皆廢 ... 統縣一巖淵縣 東界新羅 故平壤城在縣西南 東北至海州一百二十裏

.. 대동단국 남경을 새로 설치한 것을 기념한 비명에 궁문 남쪽에 한성이라 불리는 외성이 있다. ...

진주 ... 고구려 개모성이다. 당태종이 이세적과 만나 공파한 개모성이 바로 이곳이다. 발해가 개주를 설치했다가 진주로

고쳤다. 진한에서 따온 명칭이고 마을이 크게 들어서 있고 번창한 곳이며 건안현을 통령한다. ...

로주 ... 본리 발해 삼로군이며 옛 현은 5 이였고 ... 한양 ... 이였다. 웅악현을 통령한다. 서쪽으로 바다까지는 15 리이고

바다 옆에 웅악산이 있다. ...

해주 ... 본래 옥저국땅이다. 고구려 사비성이 있었고 이세적이 공격했던 곳이였으며 발해는 남경남해부를 설치했다. ...

옥.청.초 3 주를 통령하고 ... 태평 기간에 대연림이 반란을 일으켜 남해성을 견고하게 지켰으니 해가 지나도록 함락

시키지 못했다. ...

요주 ... 본래 발해 초주였고 5 개 현을 다스렸고 ... 암연 등이였고 모두 폐했다. 통령하는 현은 암연 1 개 현이다. 동쪽은

신라와 경계하였고 옛 평양성이 암연현 서남쪽에 있다. 동북쪽으로 해주까지는 120 리 떨어졌다.

결국 백제 한성은 고구려.신라.진국.거란 등이 차례대로 점거한 곳이라는 얘기다. 고구려 장수왕이 차지하여 남평양성으로도 불린 곳이며 삼한을 통일한 신라의 서쪽 경계인 거란.요국의 암연현 서남쪽에 있었고 양성지가 연도에서 30 일정이라는 명국 영토 내의 한도漢都일 수 밖에 없다.

또한 아래의 금.명.청국 지리지 개주기록에도 동쪽 혹 북쪽에는 니하 혹 어니하 곧 옛 패수가 흐르고 서쪽에는 바다.해海인 요하 하류인 만灣이고 남쪽에는 웅악하가 흐르는 웅악현,웅악방수위가 있다고 한다.

<금사/지리지>

葢州, 奉國軍節度使, 下. 本髙麗蓋葛牟城, 遼辰州. 明昌四年, 罷哈斯罕, 建辰州遼海軍節度使. 六年, 以與陳同音, 更取蓋葛牟為名. 户一萬八千四百五十六. 縣四 鎭二. 湯池. 【遼鐵州建武軍湯池縣】 鎮一【神鄉】 建安. 【遼縣】 鎮一【大寧】 秀巖. 【本大寧鎮, 明昌四年陞. 太和四年廢為鎮, 貞祐四年復陞置.】 熊岳. 【遼盧州玄徳軍熊岳縣. 遼屬南女直湯河司】

<명사/지리지>

蓋州衛 屬遼陽路 洪武四年廢 ... 東北有石城山 ... 又東有駐蹕山 西濱海 有連雲島 上有關 又東有泥河 ... 又西北有梁房口關 海運之舟由此入遼河 旁有鹽場 又東有石門關 西有鹽場 東有鐵場 北距都司二百四十裏

<청사고/지리지>

蓋平 府西南三百六十裡 明置蓋州衛 ... 又西南六十裡有熊嶽防守尉 故遼城也 ... 東棉羊山 縣東南諸山皆發脈於此 西濱蓋州灣 北淤泥河 南蓋州熊嶽河 ...

그러면 <삼국사기/신라본기> 성덕왕 34 년(736) 2월 기록의 패강은 과연 패수일까?

正月... 遣金義忠入唐賀正 二月 副使金榮在唐身死 贈光祿小卿 義忠廻 敕賜浿江以南地

정월에 김의충을 당에 보내어 신년을 축하하였다. 2 월에 부사 김영이 당에서 죽으니 공록소경을 추증하였다. 의충이 돌아오는 편에 칙지로써 패강 이남의 땅을 주었다.

당이 패강 남쪽 땅을 주겠다는 약속은 선언일 뿐이고 삼한을 통일한 신라는 이미 패강까지의 지역을 장악하고 있었다. 즉 <요사/지리지>에는 거란.요국 동경요양부에 속한 요주의 암연현 동쪽을 신라 영역이라고 설명하고 있기 때문이다. 이는 1770 년 대 편찬된 <만주원류고>에 실린 당 현종 시기 재상을 역임한 장구령(673~740) 문집에도 실려 있다.

`여신라김흥광칙`

`경이 패강에 군영을 설치하려고 한다는 사실을 알았다. 그곳은 발해의 요충지와 마주 대하고 있을 뿐만 아니라 안록산과도 마주 바라보고 있어 여전히 원대한 계책이요 원래부터 좋은 계책임은 말할 것도 없다. 더욱이 저 조그만 발해가 오래전에 벌써 주벌을 모면한 점을 경이 매양 미워하고 있는데 이 점은 매우 가상하다 아니할 수 없다.`

<만주원류고/부족4/신라> 장진근역 177 쪽

따라서 패수는 니하.어니하 뿐만 아니라 패강으로도 불렸음을 알 수 있다. 신라가 패수.니하.어니하.패강에 군영을 설치해야지만 요동 지역을 차지하여 해성에 남경 남해부를 설치한 진국(발해)이나 서남쪽으로 요하 최하류를 건너 평주 노룡 지역을 차지하고 있던 안록산과 마주 대할 수 있는 것이다.

백암 박은식은 <한국통사> 서문에서 백제 한성 위치를 요동 지역으로 명토박는 글이 있다.

`나는 재앙이 닥쳐왔을 때 태어나 나라 망한 것을 애통해하다가 차마 죽지 못하고 마침내 도망쳐 나왔다. 경술년(1910) 모월 모일 아침에 한성을 떠나 저녁에 압록강을 건너 다시 북쪽으로 강기슭을 거슬러 올라가 위례성(慰禮城)이 바라다보이는 곳에 머물렀다. 고금을 살펴보니 허전한 느낌이 들고 안타까워 오랫동안 그곳을 떠날 수가 없었다. 이역 땅에 도망와 있으니 사람을 대하기가 점점 부그러워지고 길가 아이들과 시장 사람들조차 모두 나를 망국노라 욕하는 것만 같았다. 세상이 비록 넓다고는 하나 이런 욕을 짊어지고 어디로 돌아가리오. 때는 혼하(渾河)에 가을이 저물어 쑥은 꺾어지고 풀들은 시들었으며, 원숭이도 슬피 울고 부엉이도 울어댄다. 내가 고향을 떠나올 때 슬퍼하며 흘린 눈물이 아직 마르지도 않았는데, 이런 정경을 바라보고 더울 서글퍼져 견딜 수가 없다.`

1910 년 경 압록강을 건너 북쪽 강기슭을 거슬러 올라 바라 보았다는 위례성이 한반도 중앙에 있었을까? 더구나 위례성을 바라본 후 곧바로 청나라 봉천성 봉천부 무순현.성경 심양 승덕현.요중현을 경유하여 해성현에서 요하로 합류한 혼하를 바라보았다는데?

위례성 북쪽에 대수帶水와 패수浿水 곧 니하.어니하.패강浿江이 흘렀고 모두 한수漢水와 같이 서쪽으로 흘러 바다 곧 대요수를 받아들인 염난수 하류인 만灣으로 들어갔다.